- 当前位置:

- 首页 >

- 基础牢

文山州现代化边境小康村建设巡礼

通过现代化边境小康村建设,在祖国西南边境的壮乡苗岭大地上,一幅幅干净整洁、田绿水美、宜居宜业、产业兴旺、百姓富足的美丽乡村画卷正徐徐展开。

文山州与越南毗邻,国境线长438公里,有麻栗坡、马关、富宁3个边境县14个沿边乡(镇)42个抵边行政村(社区)。自现代化边境小康村建设工作启动以来,我州始终牢记习近平总书记“让幸福的地方更加幸福”“建设好美丽家园,维护好民族团结,守护好神圣国土”的殷殷嘱托,按照省委、省政府总体部署,把现代化边境小康村建设作为重大政治责任,边疆各族人民发扬“西畴精神”“老山精神”,真抓实干,开启了现代化边境小康村建设新的篇章。

红色老寨迸发新活力

天保镇老寨村位于英雄老山4A级景区内,距麻栗坡县城25公里,全村有汉族、壮族群众24户97人。在现代化边境小康村建设进程中,老寨村依托英雄老山独特丰富的红色旅游资源和热区气候资源优势,着力打造集红色文化、军旅体验、民族风情、养生休闲、生态采摘等为一体的文旅融合型现代化边境小康村,探索出“五个一”建设发展模式。

老寨新貌。【周味鸿 摄】

规划布局“一盘棋”。

老寨村先后投入1600万元实施“沿边三年行动计划”和现代化边境小康村建设项目,建成村民综合活动室、民族文化活动广场、集中养殖场各1个,水网、电网、路网、广播电视和电话网络实现“五通”,完成雨污分流、绿化美化建设,村容村貌发生了翻天覆地的变化,呈现出青山环绕、绿树成荫、花团锦簇、生态宜居的现代化新村面貌。

文旅融合“一张图”。

依托“英雄老山4A级景区”旅游资源,老寨村以“旅游+”为抓手,促进“文旅”“农旅”融合发展,绘就了乡村振兴的美丽蓝图。“旅游+集体经济”。利用东西部协作资金757万元,以集体经济租用4户群众民居,改造45个标准间作为民宿。采用“企业+村集体+合作经济组织+农户”的模式运作,项目建成后移交天保村委会,村委会交由麻栗坡农旅开发投资集团有限责任公司运营管理。民宿投入运营后,预计每年至少可实现收益48.6万元。“旅游+产业”。依托村内优越的基础设施条件和自然环境,发展种植魔芋和热区水果600余亩,开发农事体验和水果采摘等旅游项目,让游客“吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景”,实现“近期适宜居住,远期可满足乡村旅游”的目标。“旅游+就业”。依托乡村振兴示范园和英雄老山4A级景区,组织本村劳动力建立旅游服务团队,建立合作社与群众利益分配机制,全村25人实现就近就地稳岗就业。到2023年,将形成以红色旅游为主的“一村一品”产业,全村人均可支配收入预计达3万元以上,村集体经济达10万元以上。

环境整治“一幅画”。

老寨村持续深入开展“寨子清洁·我家干净·村庄美丽”和“爱国卫生运动”,通过人居环境改善、生活垃圾处理、生活污水治理、农村户厕改造、村容村貌整治等多项举措,构建“六个一”人居环境整治长效机制:制定1条村规民约、签订1份责任书、成立1支卫生监督队、每月开展1次大扫除、每月进行1次大评比、每月组织1次共建活动。将“爱国卫生运动”纳入村规民约,实行“门前五包”,每月组织群众开展一次大扫除,每月组织开展卫生评比,将评比结果纳入“红黑榜”进行公示,增强村民共建共享意识,推动村民从“围观者”向“主人翁”转变。打造“美丽天保”示范样板,该村先后被命名为“文山最美民族村”“云南省卫生村”。

乡村治理“一张纸”。

作为“天保经验”的发源地,针对农村滥办酒席、铺张浪费、天价彩礼等不合理、不文明行为,从2014年开始,老寨村干部深入群众听心声,广泛听取村内老党员、退休干部等各方意见,制定并通过涵盖红白理事、邻里和睦、人居环境等多项内容的村规民约,为促进乡风民风好转开出一剂“良方”,有效整治了农村的不良风气,通过村民自主参与乡村治理的村规民约,探索形成了“天保经验”。随后,“天保经验”在全县11个乡镇102个村(社区)全面实施,也成为全州8县(市)乡村治理争相学习的典范,新华网、云南网、云岭先锋等10余家主流媒体和平台对此进行了广泛报道并引起较大反响。2021年,天保村被评为“全国乡村治理示范村”。在现代化边境小康村建设中,老寨村人人争做参与者,家家户户不落后,竞相打造小菜园、小花园、小果园,实现“推窗能看景、门前能种菜、家边能摘果”的美好生活愿景。

党建引领“一面旗”。

老寨联合党支部设在天保镇天保行政村老寨村小组,由大岩迁村、散水村、老寨村小组联合组建,支部现有正式党员12名、支部书记1名,通过“三化”建设,不断凝聚推动乡村振兴发展的“红色力量”。组织建设规范化。利用村内的活动场所定期开展党的各项活动,有效提升基层堡垒战斗力、凝聚力,为老寨村建设发展提供了坚强的组织保障。党史学习教育常态化。充分发挥村内红色资源丰富的优势,常态化对党的发展历程开展学习,如今村内无论是共产党员还是普通群众对村里的红色故事都熟知于心,老寨村成为麻栗坡县党史学习教育现场教学基地和文山州对村巡察示范点,越来越多的党员领导干部到此接受党史学习教育,赓续红色血脉。服务群众常态化。党员干部始终坚持“全心全意为人民服务”宗旨,在疫情防控和乡村振兴工作中充分发挥“领头雁”作用,带动群众主动参与卡点值守、边境巡逻、网格管理、村容村貌提升、花园菜园改造,形成党群联动、干群联动的良好氛围。老寨联合党支部牢固树立“党建引领”这面旗帜,把党建优势转化为发展优势,把党建资源转化为发展资源,把党建成果转化为发展成果,高质量推进现代化边境小康村建设。

三色画卷绘就美丽边寨

黄瓜录抵边村小组隶属麻栗坡县天保镇天保行政村,距村委会所在地12公里,距越南直线距离不到1公里,边境线长4公里,全村共30户126人,全部是瑶族群众。近年来,通过实施兴边富民、沿边三年行动计划、精准扶贫等系列项目,该村基础设施建设、产业发展、村容村貌发生了翻天覆地的变化,环境优美、生态宜居的美丽画卷正徐徐展现,成为边境线上靓丽的风景、闪耀的明珠。

生态宜居的黄瓜录村。【陈绍伦 摄】

践行生态理念,擦亮绿色发展底色。

黄瓜录村坐落在被誉为“动植物基因库”的麻栗坡老君山自然保护区旁,周边有近7000亩原始森林,森林覆盖率高达85%,森林资源和野生植物资源丰富。身临其中,仿佛浸泡在负氧离子的天堂。依托丰富的生态资源,黄瓜录村牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,以产业生态化、生态产业化为目标,推动生态建设与农业发展有机结合,产业统一布局,大力发展林下种植养殖业,家家户户都发展了草果、树番茄等产业,真正做到“靠山吃山”,绿水青山成为群众增收致富的“绿色银行”。特色种植产业的良性发展为村里留住了更多的年轻人,全村仅有3人外出务工,大部分劳动力都留在村里发展农业产业。目前,全村在林下种植草果1800余亩、树番茄500余亩,发展林下放养生态鸡养殖产业,实现年收入125万余元,群众人均可支配收入从2014年的3000元增加到2021年的1.54万元。

践行环境提升,擦亮美丽边寨成色。

黄瓜录村把美丽宜居乡村建设作为幸福指数提升的一个重要内容,以人居环境提升为小切口,扎实开展美丽家园建设。结合乡村振兴战略和现代化边境小康村建设提升亮化村容村貌,以建设瑶族特色文化墙、百花庭院、观光栈道等为抓手,着力打造生态宜居的瑶族村寨。每月定期组织群众对房前屋后及公共区域开展清垃圾行动,开展“最美庭院、最美花园、最美果园、最美菜园、最美公路”评比表彰活动,推动人居环境建设、卫生评比等常态化、制度化。在全村范围实施路域环境综合治理、村庄环境综合治理、农户庭院环境综合治理3个综合治理工程,动员全村30户农户全面展开小花园、小菜园、小果园、小庭院、小广场等“五小工程”建设,全民建设自己的家园,着力推动乡村面貌展现新变化、新突破、新气象,一个生态宜居的美丽村寨已初步建成,实现“推窗能见景、门前是花园、家边能摘果”的美好生活愿景。

践行初心使命,擦亮守土固边本色。

“巾帼不让须眉,红颜更胜儿郎。”自新冠肺炎疫情暴发后,黄瓜录村干部群众始终牢记“国之大者”,在村党支部的带领下,成立了“瑶族女子护卫队”,用实际行动践行为国守边的神圣职责,筑起强边固防最牢固的群众防线。

生态宜居的黄瓜录村。【陈绍伦 摄】

如今,黄瓜录村房屋建设井然有序、村庄环境干净整洁、庭院亮化各有特色、产业发展蓬勃兴旺,成为边境线上的靓丽风景,更是现代化边境小康村的示范样板。

发扬农垦精神创造幸福生活

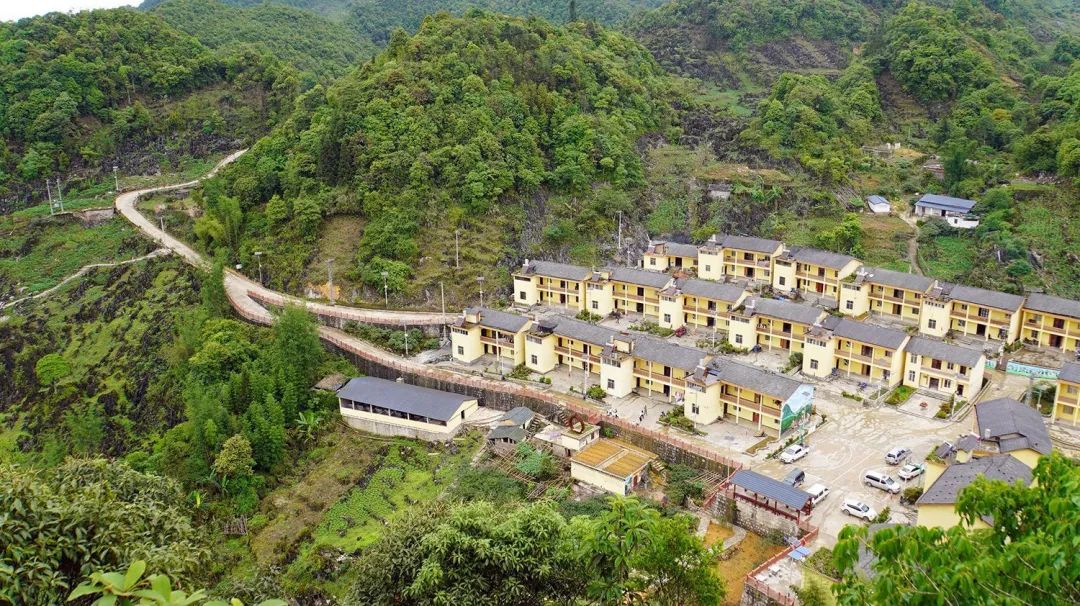

昔日的天保农场偏马村,村民零星散居在山头,雨天一身泥,晴天满面灰就是当时偏马村的真实写照。如今的偏马村,水泥路四通八达,“庭院式别墅”错落有致,特色果林郁郁葱葱,边境线牢如铜墙铁壁。2021年12月,偏马村被评为“文山州民族团结进步示范村”。今年3月,偏马村所在的口岸社区被评为“云南省强边固防示范村”。

富裕靓丽的偏马村。【陈绍伦 摄】

抓住最实惠的政策机遇。

将属于抵边农场的偏马村纳入现代化边境小康村建设,累计投入资金3200万元,实施以路网、水网、电网、信息网、污水处理、垃圾处理等为重点的基础设施建设,配套建设农垦文化展览馆、公共活动广场、水体景观等文化景观场所,累计硬化道路1.2万平方米,修建“小康房”60栋、蓄水池200立方米、引水管网2750米、活动场所2500平方米,改造电路2.11千米。2021年10月,偏马村成为云南省最先建成并搬迁入住的30个现代化边境小康村之一。

用好最便利的边贸条件。

依托进口税“减半增收”、进口财政专项转移支付等政策支持,天保口岸成立了边民互助社,采取“支部+互助组+党员”的方式,由互助社负责为边民寻找货源,把边民“单打独斗”变为“抱团取暖”,形成口岸带动互市、互市促进口岸的良性互动。以村为单位,互助社将边民划分为若干个互助小组并指定1名组长,每组不超过40人,由小组长负责联系、组织边民参与边民互市,对互市情况进行登记整理和汇总管理。通常情况,每个边民每月可参与边民互市10至20次,每次可获得50元报酬,每年可增收6000元至1.2万元。

发挥最优越的区位优势。

充分利用海拔低、气温高等区位优势,建立公司与社区集体经济利益联结机制,鼓励周边群众合理利用剩余土地参与发展现代农业,规划建设热带水果观光采摘园200亩,建成集种苗培育、示范种植、采摘观光为一体的天保现代观光农业园1个,园区内发展种苗培育23亩,规模化种植青皮红心柚400亩、燕窝火龙果200亩,预计年产值可达500余万元,可帮助约400名周边村民实现就近就地就业,人均可增收约2000元,让老百姓“钱袋子”鼓起来。

走进偏马村农垦文化展览馆,首先映入眼帘的便是农垦精神“艰苦奋斗、勇于开拓、无私奉献、顾全大局”16个大字,这股流淌在骨子里的精神血脉,将永远激励着每一个农垦人,继续建设好美丽家园,维护好民族团结,守护好神圣国土。

齐心协力建家园

张家湾村隶属于马关县小坝子镇田湾行政村,共有79户328人。在推进现代化边境小康村建设中,张家湾村集中力量固根基、补短板、强弱项、激活力、促发展,全村群众正迈向幸福小康之路。

张家湾村一角。【小坝子镇提供】

围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”目标,张家湾村扎实开展现代化边境小康村建设。深入开展洁美乡村建设行动。实施路域环境综合治理、村庄环境综合治理、农户庭院环境综合治理工程,发动群众建设“小景观、小花园、小菜园、小果园、小广场”,推动村规民约、“红黑榜”“门前三包”等常态化、制度化。深入开展边民意识提升行动。邀请村里德高望重的老人讲述守边故事,指导完善村规民约,把年轻村民、能人、致富人等发展成党员、村干部,让村民懂得“守边人人有责、守边就是守家”的道理。全面开展党员联系服务群众40余次,积极引导各族群众建设好美丽家园、维护好民族团结,守护好神圣国土。

通过宣传和发动,全村79户群众自发投工投劳参与现代化边境小康村建设,组织群众建设绿化美化花台、花带1.5公里,种植树木6000余株,新建小景观10余处。先后组织村干部、群众20余人深入马白镇、仁和镇、木厂镇、坡脚镇等典型村寨考察学习,借鉴好经验、好做法,建好自己的家园。认真落实“三个工作法”和“三个马上”工作要求,明确1名现代化边境小康村工作队员联系指导,1名包村干部与1名村委会干部现场跟进现代化边境小康村建设。采用本地山石、鹅卵石、杉木等材料,对活动场所周边花台、景观进行材料更换,对民族民间文化传承房屋的外观、内饰装修进行乡土材料更换,让村庄更接地气,更具有本土民族风情。

以“打造美丽乡村、红色教育阵地、强边固防示范村”为发展定位,谋篇布局,推动各项工作落实。全村完成农村电网升级改造,通村道路硬化率100%,广播电视信号覆盖率100%,实现农村无害化卫生户厕全覆盖。制定完善环境卫生大扫除、环境卫生评比“红黑榜”等制度,教育引导群众树立绿色发展理念。常态化开展“三清五拆”行动,清理杂草、污水、垃圾,清除遮阳网、拆除废弃棚舍等,规范堆放柴草。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,将重点产业和传统产业融合发展,持续推进砂仁、香蕉、蔬菜等传统种植业发展,全村共种植水稻1000亩、玉米1005亩、砂仁2000亩、香蕉1120亩、草果550亩,养殖生态土鸡2000余只。落实义务教育、农村最低生活保障、临时救助等政策和措施,不断补齐民生短板。深入开展强边固防示范村、民族团结进步示范村、红旗村创建等工作,深入实施边疆党建长廊建设创新提质行动,推进边疆民族地区更好发展。