- 当前位置:

- 首页 >

- 要闻动态

云南:4060公里边境线上的“幸福密码”

云南边境线长4060公里,与越南、老挝、缅甸接壤,有25个边境县(市)、110个沿边乡镇、374个沿边行政村(社区)(含3824个自然村),是祖国西南安全稳定屏障,在维护国家安全大局中具有重要战略地位。

党的十八大以来,习近平总书记两次赴云南考察调研,多次给云南干部群众回信,作出一系列重要指示批示。2024年9月24日,习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信,对他们予以亲切勉励并提出殷切希望,“希望你们发扬先辈光荣传统,更好续写誓词碑故事,让民族团结的佳话代代相传。各族人民都要把中华民族共同体意识牢记心间、融入血液,共守祖国疆土、共建美好家园,让民族团结进步之花越开越绚烂。”

云南以当好“收信人”“答卷人”的高度自觉,牢记习近平总书记嘱托,深入贯彻落实习近平总书记关于强边固防、兴边富民、稳边固边重要指示批示和考察云南重要讲话精神,赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义,以维护统一、反对分裂的意义,以改善民生、凝聚人心的意义,探索出了一条聚焦铸牢主线、立足守边职责、符合边疆实际的创新发展之路。

❖2021年8月19日,习近平总书记给沧源佤族自治县边境村的老支书们回信,勉励他们发挥模范带头作用,引领乡亲们建设好美丽家园,维护好民族团结,守护好神圣国土。沧源县的两位老支书收到回信后和村民一起学习回信精神。(杨云 摄影)

大美边疆党旗红

在建设现代化边境幸福村、整合易地搬迁安置工作中,村里的党员主动请缨——把村庄前移“抵边”。“我们不去,谁去?我们要算致富账、幸福账,更得算守边固边责任账啊!”最早请缨的干部之一,临沧市沧源佤族自治县勐董镇永和国门新村党支部书记鲍艾保回忆道。正因为党员带头、村组干部示范搬迁,群众积极响应、热情高涨。就这样,在距离边境线仅几百米的地方,干部群众打下地基、建造家园。如今,国门新村已成为中缅边境永和口岸上的一张亮丽名片。“风景好、环境好、房子漂亮、交通方便,家家都有小花园、小菜园。”每次说起新居,鲍艾保满脸都是掩饰不住的开心和激动。

2022年2月,西双版纳傣族自治州勐腊县勐满镇勐满村委会曼烈村民小组被确定为边境小康示范村建设对象,整合投入资金388万元。政策有了,资金到位了,但要想“泰山移”,还得“人心齐”。违建拆除、院墙后移铺设道路,并对住房进行特色化改造……面对眼前暂时的困难,有些村民开始打退堂鼓。镇党委召集村小组党员干部和村民们一起开会,提出包片包干到户责任制。“看到党员干部先把自家改造出来,我们也得跟上队伍。”村民依庄扁说。在党员干部的带动和鼓舞下,全村88户村民投工投劳,积极参与改造建设,整个项目不到半年就全部完成,为周边村寨打造现代化边境小康村提供了参考样板。

党的十八大以来,云南省深入推进边疆党建长廊建设,把党的组织建到村村寨寨,让党的声音飞进千家万户,努力把边疆地区基层党组织建设成为凝聚人心的坚强堡垒、推动发展的坚固基石、维护稳定的钢铁长城。

❖沧源佤族自治县勐董镇永和国门新村的村民在广场跳起团结舞,党旗、国旗在这里分外鲜艳。(临沧市民族宗教委 供图)

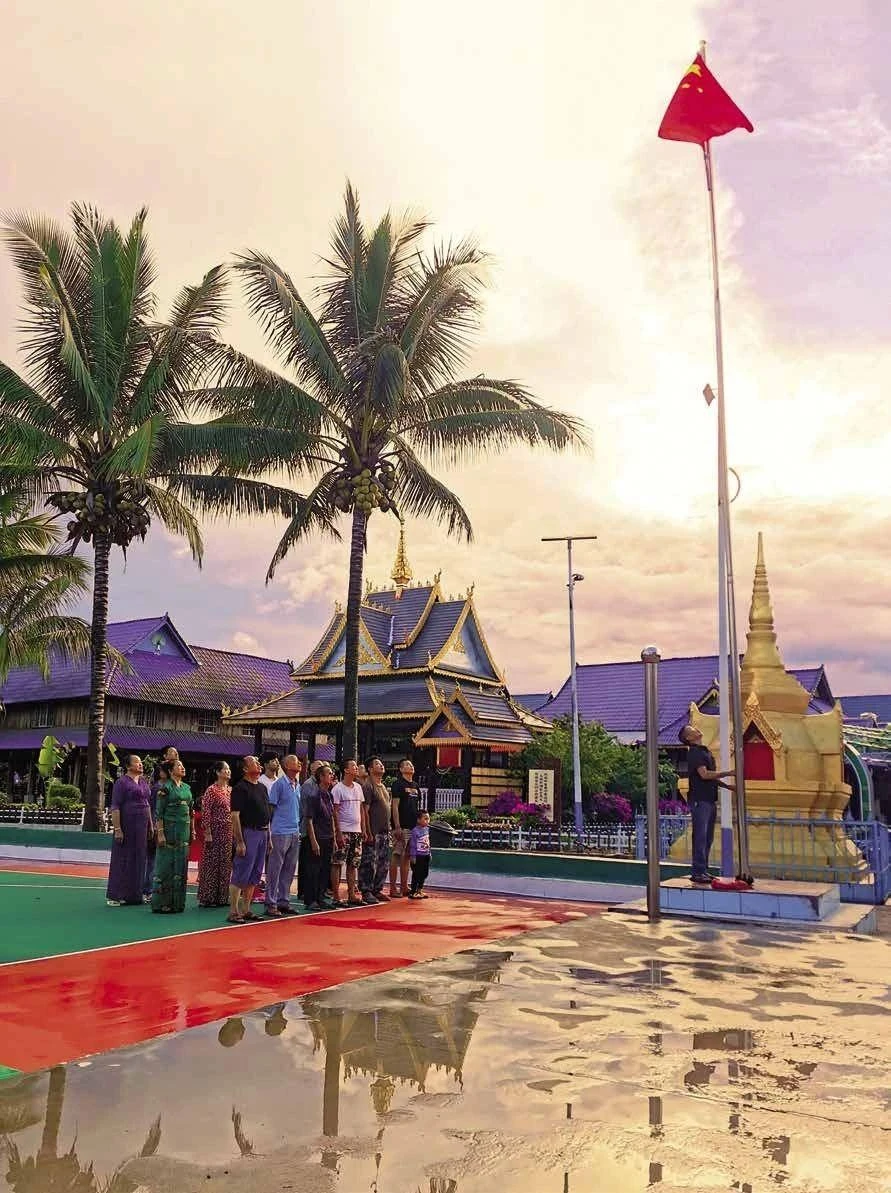

❖勐腊县勐满镇勐满村委会曼烈村民小组的村民举行升国旗仪式。(西双版纳州民族宗教局 供图)

村寨遍种“致富果”

普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇芒信村,将牛油果作为壮大村级集体经济、助农增收的新兴主导产业,通过“平台公司+龙头企业+合作社+农户”的发展新模式推动产业发展。如今芒信村牛油果种植面积达到1万多亩,每年销售额高达3000多万元。岩帅是芒信村种植基地的一名管护员,看着一棵树上结了1000多个牛油果,他高兴地说:“超市里一颗一级果10多块钱,能值两斤鸡蛋。”芒信人称村子为“牛村”,既取自牛油果,也蕴含着发展越来越“牛”的底气。

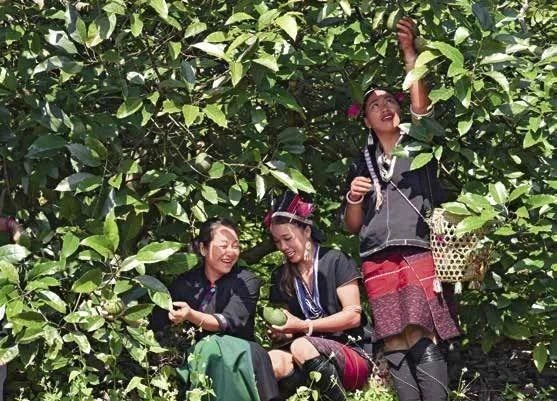

❖全国首个牛油果“盒马村”落户孟连傣族拉祜族佤族自治县芒信镇芒信村,八成熟的牛油果采摘后运往大城市进行熟化处理,5天内就能送到消费者面前。(盒马 供图)

❖牛油果丰收在望。(普洱市民族宗教委 供图)

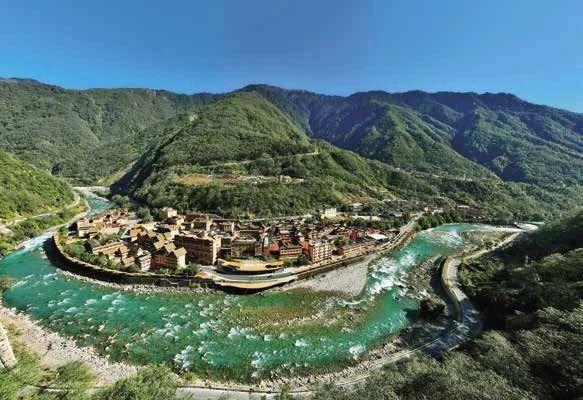

怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡地处边境,最高海拔4969米,山高谷深,沟壑纵横,自然条件恶劣。2007年,老县长高德荣决定试种一种适宜独龙江乡自然环境,且经济价值高、无需开荒的经济作物——草果。试种成功后,高德荣挨家挨户动员宣传,在示范基地里搭建了大通铺,只要来学习种草果的群众,不仅吃住免费,而且学成后能领到免费的草果苗。现在,独龙江乡草果种植面积达8.3万亩,产值超2000万元。“草果,我们的幸福果。”当地村民方新明蹲在地上,用手机拍下红艳艳的草果发到朋友圈,在他眼里,草果红是最美的颜色。

❖孔当村是位于怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡的边境村。(民族画报记者 赵利 摄影)

❖独龙族群众分拣草果。(高玉生 摄影)

云南省在推进现代化边境幸福村的建设过程中,制定实施《云南省建设现代化边境幸福村规划》,按照每个行政村(社区)不少于3000万元的资金保障水平,编制实施科学合理的“一村一方案”。目前,云南省374个沿边行政村(社区)均已创建一项主导产业,成立一个以上规范运营的农民专业合作社,村集体经济年收入达10万元以上,形成了10种稳步增收的模式。沿边行政村农村居民人均可支配收入达20631元,比全省平均水平高4270元,常住人口较2019年增加1.6万人。

发展旅游促“三交”

开门迎客,木鼓咚咚。走进临沧市沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡翁丁古寨,佤族群众用传统祝福方式,在游客额头点上代表祝福的“娘布洛”,翁丁之旅由此开启。在翁丁古寨游客们不仅可以欣赏到佤族传统的干栏式茅草房、图腾柱、寨桩等,还能参与到拉木鼓、打歌、情景剧等民俗活动中。

近年来,随着旅游环境的不断改善,来翁丁古寨的游客纷至沓来,返乡就业的年轻人也越来越多。29岁的杨新仙以前是个导游,经常带团跑云南各地,也曾在广东打工。2023年4月,她返乡当导游,带领游客参观翁丁古寨,月收入达到了6000元。肖海宾也是返乡工作的一员。他说:“大学毕业后,我毫不犹豫回翁丁古寨当导游。既能在家门口就业,又能向来自全国各地的游客介绍家乡的文化,我觉得很有意义。”

为发展旅游促增收,翁丁古寨的156户村民用老寨房子及土地入股,成立旅游合作社,引入旅游管理公司,建立“公司+合作社+农户”的产业发展模式,数百名村民参与翁丁古寨民俗文化表演和旅游服务。

❖体验佤族传统图案彩绘的游客。(民族画报记者 列来拉杜 摄影)

❖参观翁丁古寨干栏式建筑的游客。(民族画报记者 列来拉杜 摄影)

❖游客参与到歌舞活动中。(民族画报记者 列来拉杜 摄影)

云南省充分利用丰富的旅游资源,深入推进旅游促进各民族交往交流交融计划,努力实现旅游产业与民族团结进步事业融合发展。坚持以旅游业高质量发展推动各民族在空间、文化、经济、社会、心理等方面全方位嵌入。沧源县民族宗教事务局副局长肖娴姗介绍,近年来,云南省持续铸牢中华民族共同体意识,创新实施“石榴红”“现代化边境幸福村建设”“民族旅游村寨建设”等重点工程。通过“全域旅游+民族团结进步”融合发展,各族人民在旅游活动中进行商贸交往、文化互鉴、情感沟通,旅游成为促进各民族交往交流交融的“助推器”,群众的获得感、幸福感不断增强。

神圣国土共守护

文山壮族苗族自治州马关县金厂镇罗家坪村是位于中越边境的一个村庄,罗家坪村村民熊光泽一家三代守边的故事在马关家喻户晓。1950年,从熊光泽的奶奶项左娣开始,一家三代人,徒步巡边16万公里,义务守边75载,用情怀描红界碑,用脚步丈量边界,用忠诚守护国土。2024年,熊光泽被授予“全国民族团结进步模范个人”称号。熊光泽说:“奶奶没念过书,唯独会写的两个字是‘中国’,而我,写得最好的两个字也是‘中国’。”熊光泽一家三代以“一条路、两个字、三代人”的坚守,成为祖国西南边境上“一座永不退缩的界碑”,一面永不褪色的红旗。

❖文山壮族苗族自治州马关县金厂镇罗家坪村村民熊光泽在描界碑。(马关县融媒体中心 供图)

❖怒江傈僳族自治州泸水市片马镇岗房村村民在巡边路上。(怒江州民族宗教委 供图)

西双版纳傣族自治州勐海县勐混镇贺开村党总支书记、村委会主任杨泽忠说:“我们的边境线与邻国山相通、水相连,每多一个在家门口就业的人,守护边疆的寨子就增添一份力量;每发展一种产业,就意味着人们拥有更多条件,在祖国需要的地方安居乐业、稳定生产、幸福生活。”

云南省在边境线上建起1203座抵边联防所,选派1万余名联防员常态化入驻,全面推行边境线“段长责任制”,州、县、乡、村四级党员干部分段包干边境线,形成立体化防控体系。与此同时,云南省还广泛推行“精细化”网格治理模式,不断夯实社会稳定基础。

边疆安,则民心安;边疆稳,则社会稳。新时代,云南省各族群众“建设好美丽家园,维护好民族团结,守护好神圣国土”的决心坚如磐石!